In Zusammenarbeit mit:

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)

Die Augen der Landschaft

Text: HEIKE KAMPE

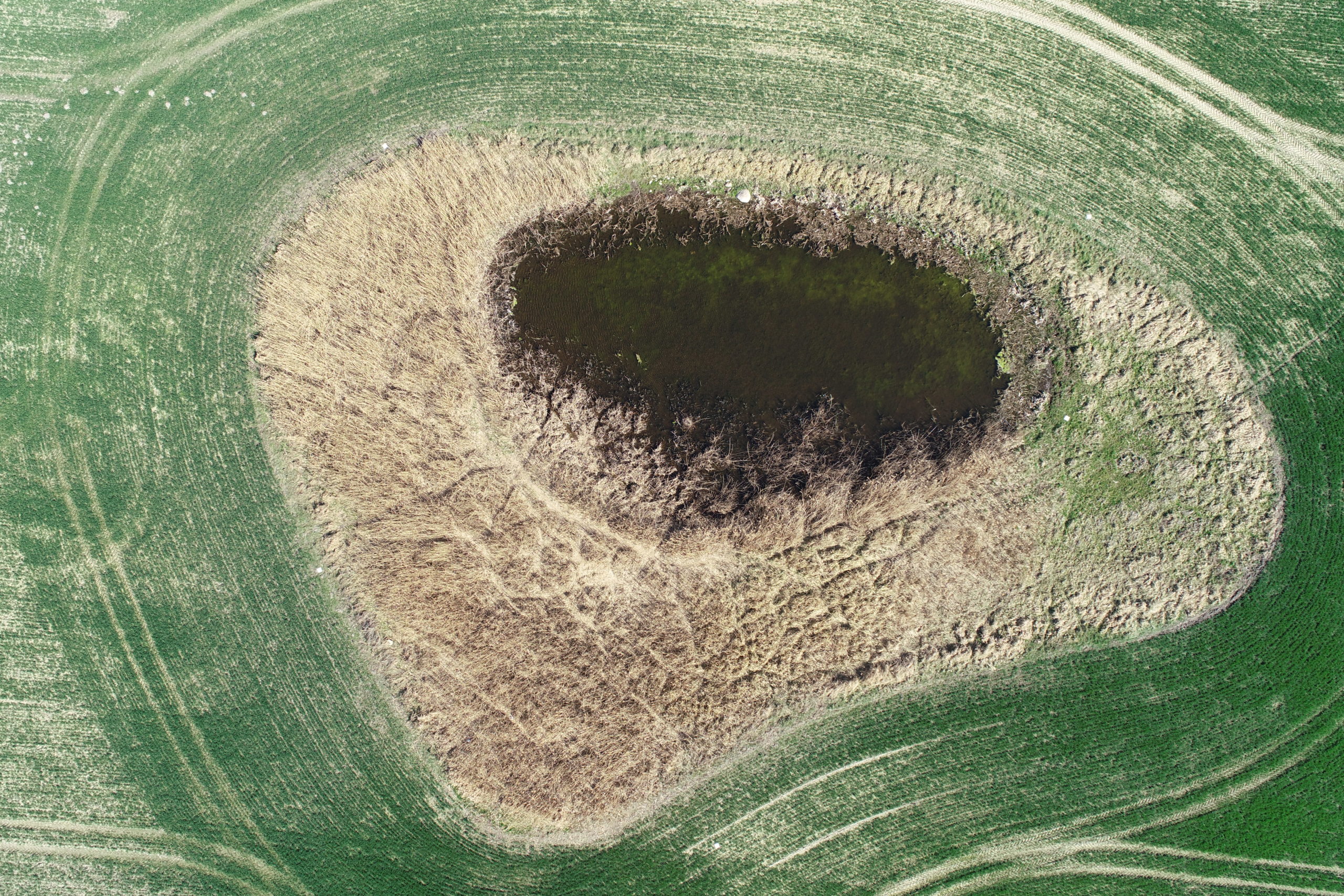

Auf dem Acker erkennt man Sölle meist an ihrem Pflanzenbewuchs, der sich deutlich von der Umgebung abhebt. Allein in Nordostdeutschland existieren mehr als 150.000 dieser Kleinstgewässer. Forscherinnen und Forscher des ZALF untersuchen diese Biotope, auch, weil man an ihnen viel über den Zustand der Landschaft ablesen kann.

Für diejenigen, die lieber hören, statt lesen

DownloadDie Geografin Dr. Marlene Pätzig ist von Orten wie diesen begeistert: »Es sind Hotspots der Biodiversität«, sagt sie, »reich an Pflanzen-, Insekten- und Amphibienarten, darunter auch viele geschützte.« Dabei sind die Biotope von außen eher unscheinbar. Als »Sölle« bezeichnen Fachleute diese Relikte der letzten Eiszeit: kleine, mit Wasser gefüllte Kuhlen, die wie Kleckse auf Feldern und Äckern verteilt sind. Doch so unscheinbar sie sein mögen, sie sind aus vielen europäischen und nordamerikanischen Landschaften nicht wegzudenken. Allein in Nordostdeutschland gibt es zwischen 150.000 und 300.000 dieser Kleinstgewässer, auch »Augen der Landschaft« genannt.

Für die Wissenschaft sind Sölle interessant, da ihr Zustand viel über die angrenzende Landschaft verrät. Als Vertiefungen in den Feldern nehmen sie wie ein Sammelbecken Stoffe der Umgebung auf, wie Pflanzenschutzmittel, Dünger oder erodiertes Bodenmaterial. Das Vorkommen wildlebender Pflanzen- und Tierarten lässt sich an ihnen ebenfalls in konzentrierter Form ablesen. Sölle und ihre komplexen Wechselwirkungen mit der Landschaft zu verstehen ist alles andere als einfach. Auch deshalb kann sich ZALF-Forscherin Pätzig so für sie begeistern. Ihr Kollege, Prof. Gunnar Lischeid, ist den Geheimnissen der Sölle schon seit rund zehn Jahren auf der Spur.

Geheimnisvolle Augen

»Man glaubt, ein Soll verstanden zu haben, dann steht man vor dem nächsten und fängt wieder von vorne an«, so Lischeid. »Und sogar ein einzelnes Soll kann von Jahr zu Jahr ganz anders aussehen.« Einige dieser Kleinstgewässer trocknen im Sommer aus, manche umgibt ein dichter Vegetationsgürtel, andere sind nur spärlich bewachsen. Wetter und Wind, die Lage im Gelände, Boden und Ackerbewirtschaftung – es gibt zahlreiche Faktoren, die bestimmen, welche Stoffe darin gelöst oder gebunden sind und welche Organismen darin leben. Und noch etwas ist bisher weitestgehend unbekannt: Wie wirken sich die Kleingewässer auf ihre Umgebung aus? Beherbergen sie etwa für die Landwirtschaft nützliche Tierarten wie Laufkäfer, die auf den angrenzenden Feldern Schadinsekten jagen? Oder sind sie umgekehrt Brutstätte für Pilzerkrankungen?

Um diese Wissenslücken zu schließen, bietet das Landschaftslabor des ZALF in der Brandenburgischen Uckermark die besten Voraussetzungen. Seit mehr als 20 Jahren werden hier, im Einzugsgebiet des Flusses Quillow, Messdaten aus dem Boden, dem Grundwasser oder aus der Luft erhoben und Feldversuche auf Landschaftsebene durchgeführt. Insgesamt stehen hier auch 50 Sölle unter Langzeitbeobachtung, wovon zehn Sölle und ihre Umgebungen derzeit intensiv hydrologisch, biochemisch und biologisch untersucht werden.

Unterirdische Netzwerke

Dass sich der Aufwand lohnt, zeigt eine erst kürzlich gemachte Entdeckung der ZALF-Forscherinnen und Forscher. »Lange ist die Forschung davon ausgegangen, dass Sölle ausschließlich durch Regenwasser gespeist werden und keinen Abfluss besitzen. Doch inzwischen wissen wir, dass zahlreiche Sölle auch eine Verbindung zum Grundwasser haben«, so Pätzig. Ein Team um Gunnar Lischeid fand heraus, dass viele der Sölle unterirdisch miteinander verbunden sind. Das wirft ein völlig neues Bild auf Stoffflüsse und Wasserbilanzen der Kleingewässer, weil sie die Landschaft wie ein unterirdisches Netzwerk durchziehen. »Es erklärt auch, warum in einigen Söllen Pestizide gefunden wurden, die auf dem angrenzenden Feld gar nicht ausgebracht wurden«, so Lischeid.

Bedeutung für die Landwirtschaft

Am Rand der Sölle erfasst das Team Laufkäfer und Ackerwildkräuter. Mit speziell präparierten Leimkarten, auf denen Samen bestimmter Wildpflanzen geklebt sind, wird ermittelt, wie viele der Samen von Käfern oder anderen Organismen gefressen werden. »Diese Tiere, die vom Soll aus in den Acker hineinlaufen, können dort nützlich sein, indem sie etwa Beikräuter oder deren Samen fressen«, erklärt Pätzig. Ebenfalls untersucht wird, inwieweit Sölle als Ausbreitungsherde für Pilzbefall auf den Feldern fungieren.

Gerade solche Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen sind besonders interessant. Denn letztendlich sind es Landwirtschaftsbetriebe, die auf ihren Feldern die Sölle erhalten. »Viele Landwirtinnen und Landwirte kennen den ökologischen Wert der Kleinstgewässer auf ihren Äckern und sie sorgen sich um die Gebiete«, weiß Pätzig. »Doch ökonomisch sind sie eher ein Hindernis – schließlich müssen sie umfahren werden und für ihren Erhalt werden die Betriebe nicht entlohnt.« Das Team um Lischeid und Pätzig arbeitet also auch an der Wissensgrundlage für ein effektives Naturschutzmanagement dieser hochkomplexen Systeme. Um sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen, hat das ZALF 2019 das interdisziplinäre Pilotprojekt SWBTrans gestartet. Pätzig und ihr Team bleiben somit den Geheimnissen der Sölle weiter auf der Spur.

Ergänzende Beiträge auf querFELDein

Hallo, zu diesem Thema möchte ich auch gerne etwas dazu sagen.

Ein großer Fortschritt wäre es schon, wenn wir wirklich Landwirtschaft betreiben würden, derzeit gibt es in meinen Augen hierzulande (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel) keine. Der Umgang mit den intensiv betriebenen, von Humus degenerierten Nutzflächen, welche hoffnungslos überdüngt und mit Pestiziden und Herbiziden vergewaltigt werden und zudem der Großteil des Ertrages in den Biogasanlagen verschwindet (verschwendet wird), hat den Namen Landwirtschaft nicht verdient. Um dem Klimawandel entgegenzutreten und die wachsende Weltbevölkerung mit Nahrung zu versorgen müssen wir komplett umdenken und auch die politische Landschaft davon überzeugen, dass ein naturnaher Umgang im Ackerbau unumgänglich ist. Denn der derzeitige Raubbau an der Natur und die vollkommen verfehlte Förderpolitik in der sogenannten Landwirtschaft wird uns allen in Zukunft weniger Erträge von wesentlich schlechterer Qualität bescheren.

Also genau das Gegenteil was wir eigentlich wollen und brauchen!

Dabei spielt der Klimawandel fast eine untergeordnete Rolle, da auch ohne äußerliche Faktoren der Ackerbau vollkommen falsch betrieben wird. Der Begriff Ackerbau sollte wörtlich genommen werden, da es sich hier um einen Aufbau und nicht um einen Abbau der Natur handeln sollte. Da liegt eigentlich schon das Hauptproblem.

Um den Humusaufbau der Böden schert sich kaum ein Landwirt in der derzeitigen Bewirtschaftung unserer Felder. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt wird erfahren, dass nur die im Humus befindlichen Bakterien die eigentliche Nahrungsquelle der Pflanzen darstellen und nicht die Mineralien, welche in kaum verwertbarer Form auf die Felder und auch ins Grundwasser gelangen. Der derzeitige Humusanteil in unseren deutschen Äckern beträgt durchschnittlich gerade einmal 0,3 %! Ab 3-5% spricht man von einem gesunden Acker. Ab diesem prozentualen Anteil erhöht sich die Trockenresistenz der Äcker erheblich, da genügend Bodenlebewesen, Würmer und Bakterien die Kapillarbildung bei Dürreperioden unterbinden und das Haltevermögen von Wasser und Nährstoffen bei Intensivniederschlägen erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen die Böden nur genügend humusbildende Materialien, bei gleichzeitig extensiver Bodenbearbeitung. Das bedeutet im Klartext, ein Teil der Pflanzenreste sollte auf den Äckern verbleiben und nicht in die Rendite geführten Biogasanlagen verschwinden. Auch sollte die pflügende(wendende) Bodenarbeit weitestgehend vermieden werden, da hier die Bakterienschichtung durcheinander kommt und zunehmend zerstört wird. Ein erhöhter Humusanteil fördert auch die Stabilität des Pflanzengerüstes, so dass beißende und fressende Insekten nur sehr selten einen großen Schaden an den Nutzpflanzen verursachen. Dies spart nicht nur Pflanzenschutzmittel, sondern erhöht auch die Qualität der Ernte. Die in mehreren ihrer Beiträge beschriebene und geforderte Biodiversität stellt ein weiteres Gerüst des gesunden Landbaus dar. Denn jeder Landwirt weiß, dass ein gesunder und gepflegter Feldrain eine wahre Fundgrube von nützlichen Insekten darstellt. So kann man mit wenigen Mitteln enorme Erfolge erzielen.

– Erhöhung der Humusanteile in den Böden!

– Sparsame Lockerung der Böden ohne zu Wenden!

– Erhöhung der Biodiversität -Erhaltung der Feldraine, Blühstreifen, Pflege und Erhaltung der Sölle, Einhaltung der Fruchtfolge, gezielter Einsatz von Nützlingen statt Pflanzenschutzmittel!

– Änderung der Förderpolitik von Biogasanlagen!

– Förderprogramme und Weiterbildungsangebote der Landwirte für Biologischen Landbau!